「2010年度 第2回目 中・上級者向け講習会」 開催のご報告

去る、2010年7月4日(日)、5日(月)に、

「2010年度 第2回目 中・上級者向け講習会」を2日間連続で開催いたしました。

テーマは、 〜中国緑茶、黄茶、紅茶について〜

〜上海万博十大名茶のお話〜

日本中国茶協会代表 王亜雷先生に2日間にわたりご講義いただきました。

少しばかり、講習会の様子をご報告いたしたいと思います。と、言っても、延べ8時間とタップリの内容なので何をご報告しようかと迷ってしまいますが・・・

第1日目は 〜中国緑茶〜 をメインにご講義いただきました。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、中国では緑茶は6大茶類(緑茶・黄茶・青茶・白茶・紅茶・黒茶)の中でも、もっとも生産量も消費量も多いお茶なのです。また、歴史も長く、日本の緑茶もルーツをたどれば中国緑茶にたどり着きます。

ですので中国では、緑茶に関する研究や資料は質、量ともに圧倒的です。1日だけでは、マスターすることなんてできません(何十年もかかるでしょうね。)。

今回は、緑茶の生葉より加工(製茶)し、仕上げ茶に至るまでの成分の変化にポイントを絞って、ご講義いただきました。

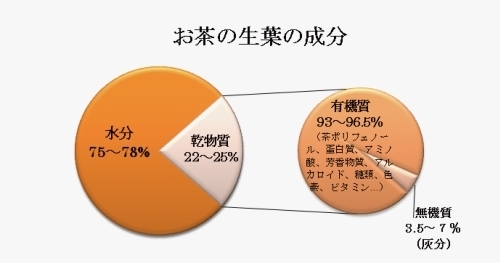

お茶の生葉には数多くの成分が含まれております。

以下がお茶の生葉の成分です。

お茶の生葉を加工(製茶)するがゆえに、美味しい飲料となってまいるのです。

お茶の生葉は加工(製茶)されることにより、さまざまな成分が変化してまいります。

例えば、

生葉を高い温度で加熱することにより、芳香物質(青臭ささのもと)が揮発したり、別の芳香物質に変化したりすることで、ある種の新しい香気が生まれてきます。これらの香気が、みなさまがご経験したことのあるあの緑茶の香りになっているのです。

他にも様々な成分が変化をすることで、香、滋味、水色が良いお茶に形成されてまいります。

加工(製茶)技術の見せ所とでも申しましょうか。

もちろん近代は、中国をはじめ各国でお茶の研究がなされ、成分とその変化に着目した科学的研究や加工(製茶)も行われておりますが、

伝統的なお茶の加工(製茶)は、長年培われてきた加工(製茶)者の熟練した勘と技術によりなされてきたわけであって、改めて、お茶という植物の素晴らしさ、それらを守り続けている人々の素晴らしさに気づくのでありました。

王先生には、他にもいろいろな成分のお話を戴いたのですが、長く長くなりますので、

第2日目の 〜黄茶、上海万博十大名茶〜 のご報告に移ります。

黄茶と言っても、なじみのない方ばかりではないでしょうか?

それもそのはず、黄茶の生産量は中国国内でわずか0.027%(2008年度)。

途中までは緑茶の加工(製茶)と同じですが、“悶黄(茶葉を蒸らす)”という工程が加わることにより緑茶とは違ったタイプの黄茶になります。

この黄茶も、とても歴史が長く、中国の唐代より存在しているそうです。(もっとも今の黄茶とはずいぶん違うそうなのですが。)

王先生には、黄茶の加工(製茶)の工程を詳しく教えていただきました。

当会スタッフも、未だ黄茶の加工(製茶)を見たことはないのですが、機会がありましたら是非とも見てみたいと思うような加工(製茶)工程のお話でした。

そして、上海万博十大名茶 のお話です。

中国茶を代表する10種のお茶の選考会の様子、旬な各お茶のご説明を戴きました。

審評もしましたので、画像を見てくださいね。

西湖龍井

都匀毛尖

天目湖白茶

六安瓜片

白毫銀針

安渓鉄観音

武夷岩茶大紅袍

祁門紅茶

湖南黒茶

花茶

当会スタッフが6月に「2010年上海万博」に行ってまいりました。別に記事をアップしておりますので、そちらもご覧ください。

そして、中国紅茶の加工(製造)のVCDをみて、中国紅茶の審評で、二日間に及ぶ講習会は無事に終了いたしました。

いや〜流石は王亜雷先生。生きた中国茶の専門書ならぬ専門家!!!

講義内容も濃い上に、私達の疑問は次から次へと解決していきます。

来年も王先生の講義を大阪で受けることができるよう願っております!!!

内容の濃い講義をしてくださった先生、講義を受けられたみなさま、

辛苦了!!!!